私ども伊豆霊場振興会は、お遍路文化の振興活動への取り組みを一層強化すべく2023年11月にNPO法人化いたしました。

みなさまには引き続きご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

事業目的

私たちは、江戸時代から伝承されてきた伊豆八十八ヶ所霊場とお遍路信仰の復興を目指しています。信仰としてのお遍路はもちろん、観光資源としてのお遍路情報の発信や、観光振興と地域コミュニティの再生事業を行い、おもてなし文化および経済活動の活性化を推し進めることで、世界から称賛され続ける地域づくりと伊豆半島全体の持続的な繁栄に寄与いたします。

事業内容

(1) 観光・歴史・文化の振興支援事業

(2) 遍路の環境整備事業

(3) 経済活動の活性化支援事業

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

入会金と年会費

伊豆八十八ヶ所霊場の復興と繁栄をご支援いただける方は、どなたでもご入会いただけます。

【正会員】

当会の目的にご賛同の上、事業運営や活動をご支援いただける個人及び団体。活動は「先達チーム」や「案件担当チーム」など様々。収益事業を行いたい会員様にはロゴや画像素材の貸与など支援もいたします。

入会金:0円

年会費:12,000円

【賛助会員】

当会の目的にご賛同の上、ご支援いただける個人及び団体。活動内容を年間2回報告いたします(9月と3月を予定)。

入会金:0円

年会費:1口6,000円(1口以上)

※会費のお支払いは下記のお申し込みフォームにて受付後にご案内をさせて頂きます。

NPO法人・入会に関するお問い合せ先

【代表理事】加藤貴康

〒411-0029

静岡県三島市光ケ丘34-20

Tel:080-2112-4926

Mail:kato@izu88.net

【会長】遠藤貴光

〒411-0044

静岡県三島市徳倉2-5-29

Tel:080-4537-4200

Mail:taka@izu88.net

入会申し込み

お申込者様がご記入ください。

個人情報は当会の事務連絡のみに使用し、厳正に管理いたします。

伊豆霊場振興会の歴史

発足は、今から約50年前となります。伊豆霊場振興会の前身は「伊豆観光霊跡振興会」で、昭和40年代後半に当時の衆議院議員であった山田弥一様が初代の会長(田上東平氏が実務として動いていたようです。)として発足しました。

当時は観光協会や東海バスなどが協力して「伊豆八十八ヶ所霊場」の復興を目指しました。

第二代会長 丹羽圓宗老師

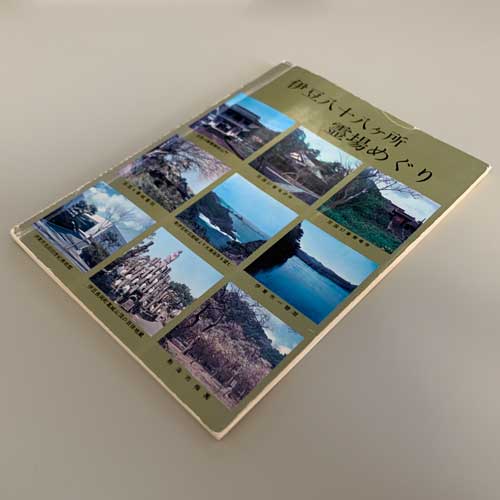

二代目会長は、修善寺の住職をされていた、丹羽圓宗老師が継ぎ、各寺院に出向いて成り立ちや歴史を本にまとめ、札所の取りまとめと整備をしました。

最初の本と比べると、寺院の立場となって、寺院の情報が良くまとめられています。

第三代会長 田中康男氏

2003年に、直々に丹羽圓宗老師から三代目会長を継いだのが、伊東市に住んでおられる田中康男様です。

在家ではありますが、公共交通機関を使ってウォーキング感覚でお遍路さんを引き連れ、会長以前より約17年間で500人以上のお遍路さんを結願させてきました。

もう70歳を超え、健康も懸念されて退く事を決め三代目会長を引退しました。

第四代会長 遠藤貴光

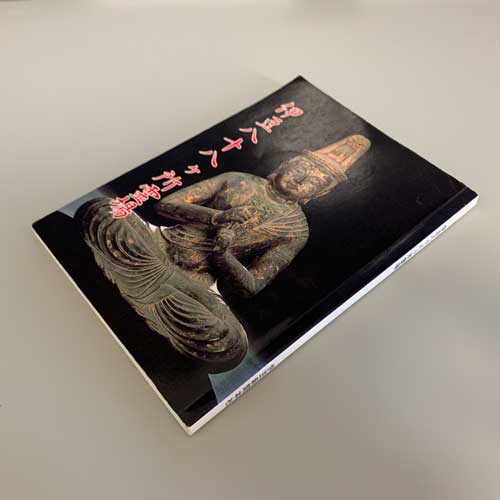

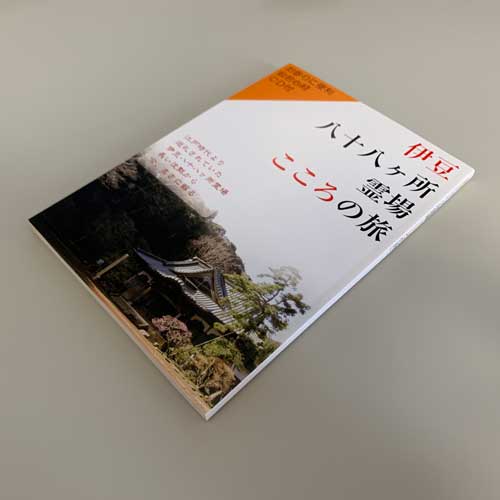

2008年に伊豆の八十八ヶ所との縁があり、既に廃版となっていた丹羽圓宗老師著書の本を、まだご健在だった老師に許可を得て、田中康男様にも監修をお願いして2008年に詳細本を発刊。

2014年に四国を歩いて結願し、その事をきっかけに第四代会長の打診が有りましたが、一度は丁重にお断りさせて頂きましたが、先輩である副会長と一緒に継承する事で了承しました。

私が継承するとき「ITを駆使して啓蒙活動し、地域経済の活性化に貢献する。」という事をお約束しました。

そもそも「伊豆霊場振興会」の精神とは、初代会長から「伊豆八十八ヶ所霊場を基盤とした地域の発展」であり、多くの方に伊豆で楽しんで頂きたいという願いがあります。

私も、その精神を継承させて頂いています。主役は「お遍路さん」と「寺院」と「地域(お接待)」で、皆様方をサポートするのが「伊豆霊場振興会」の役割です。

現在は、沼津市にある三明寺様にお願いをして、私が常駐している訳ではありませんが、伊豆霊場振興会の事務局として設営しています。